Регионального национализма псто.

Вчера, в числе прочего, швейцарцы голосовали за идиотский закон, обязывающий стриминговые сервисы отдавать 4% их швейцарского оборота на развитие местной киноиндустрии. Кроме того, не менее 30% кино-ассортимента должно происходить из Европы, ну да это такое.

Закон приняли, и это ужасно досадно.

Мне не жалко нетфликсовских денег; вот уж кто точно обойдётся без моей жалости, так это стриминговые кровопийцы. В состояние злобного возбуждения меня приводит любая имплементация идеи «отнять и поделить». И дело, разумеется, не в моральных аспектах, которые здесь запутаны и неочевидны. Дело в образе мышления, который велит любую проблему сводить к отъёму денег у тех, до кого можно дотянуться, и передаче их тем, кто громче попросит.

На самом деле, проблема тут в том, что стратегия государственной поддержки киношной культуры в Швейцарии отсутствует, и денежные вливания её не создадут. От дополнительных денег ни люди, ни идеи волшебным образом не появятся. Появится пара-тройка новых распилочных схем, да десяток красивых презентаций — и всё.

А деньги, кстати, и так были. Вот возьмём к примеру допандемийный 2019 год (потом началась вакханалия «дотаций», там уже чёрт ногу сломит).

В том году гос. расходы на культуру в Швейцарии составили около 3.02 млрд франков. Из них почти 1.48 млрд (49.2%) пришлось на долю общин, 1.2 млрд (39.7%) — кантонов и 336.7 млн (11.2%) — на долю федерального правительства. Понятно, что сельсоветы и кантональные власти поддерживают локальные истории — фестивали, ярмарки, какие-то местные музейчики и тому подобное. Кинематографией на этом уровне занимаются редко. Центральное правительство, с их одиннадцатью процентами, конечно, выглядит позорным жмотом, но блин, это всё же триста с лишним миллионов в год, из которых сотню хотя бы можно было бы выделить на кино. Если не ставить себе целью снимать блокбастеры, то на эти деньги можно ого-го как развернуться. А есть же ещё крупный бизнес с их любовью к продакт-плейсменту, есть кантональные банки с их спонсорскими программами, есть знаменитый «Kulturprozent» крупнейшего местного ритейлера Migros, и так далее.

Можно было бы работать, в общем. Но — см. выше. Видения нет, стратегии нет — в итоге Швейцария на мировой кинематографической карте отсутствует. Есть интересные режиссёры и сценаристы, есть специфическая швейцарская тематика (нечто вроде скандинавского нуара вкупе с противоестественной смесью изоляционизма и мультиязычия), есть какие-то сносные актёры. Так или иначе, база есть. Но кино появляется очень редко, по случайности, и в основной своей массе напоминает дипломные работы выпускников режиссёрских курсов — добросовестные, искренние, нередко небесталанные, но всё же полудилетантские.

Стриминговые четыре процента — это ни о чём, что-то в районе 10 миллионов — ровным счётом ничего не изменят в смысле финансирования. Но это важный мировоззренческий шаг в сторону социалистической помойки, в которую превратился ЕС, и в которую наши леваки тянут и нас.

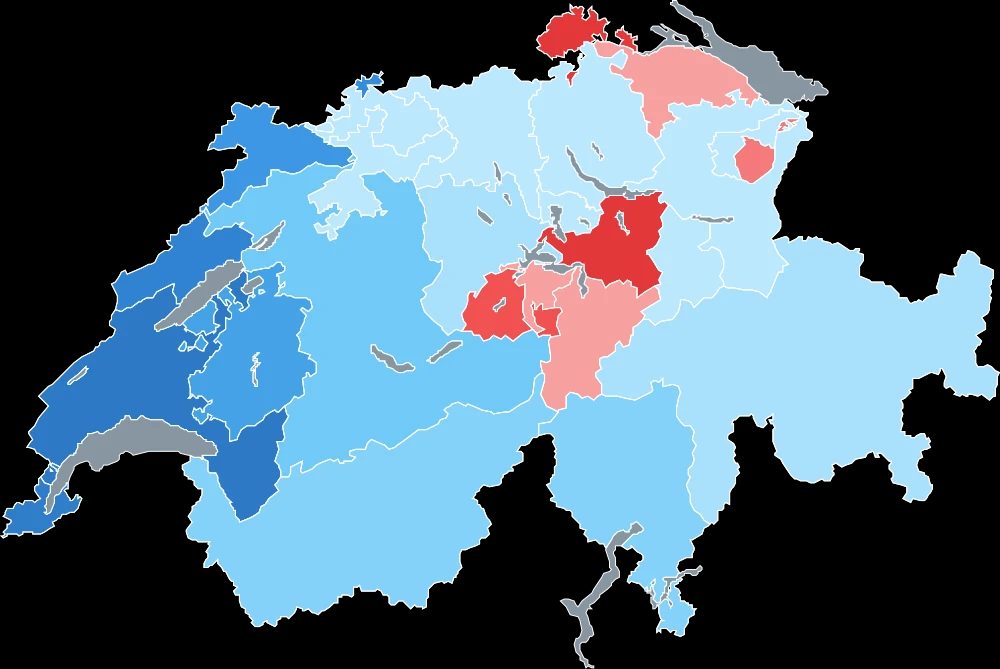

И вот тут мы возвращаемся к заявленному в начале региональному национализму. Ниже — карта голосования за этот бесовский закон по кантонам (синее — за, красное — против). Центральная, ядрёная Швейцария, включая милый сердцу Швиц, всё ещё сохраняет остатки либерализма, а Романдия на западе полным составом мечтает о госплане.

Как бы этих романдских совков обменять на баварцев? Хоть бы и с доплатой, а?