У Людовика XIV был придворный живописец, фламандец Adam Frans van der Meulen (что-то типа Мёлен, но обычно транслитерируется как Мейлен), специалист по батальным сценам и парадным портретам. Несмотря на вынужденную завиральность жанра «покажи королю, какой он молодчина», картины Мейлена имеют изрядную историческую ценность, потому что это фотохроника, хоть и отфотошопленная.

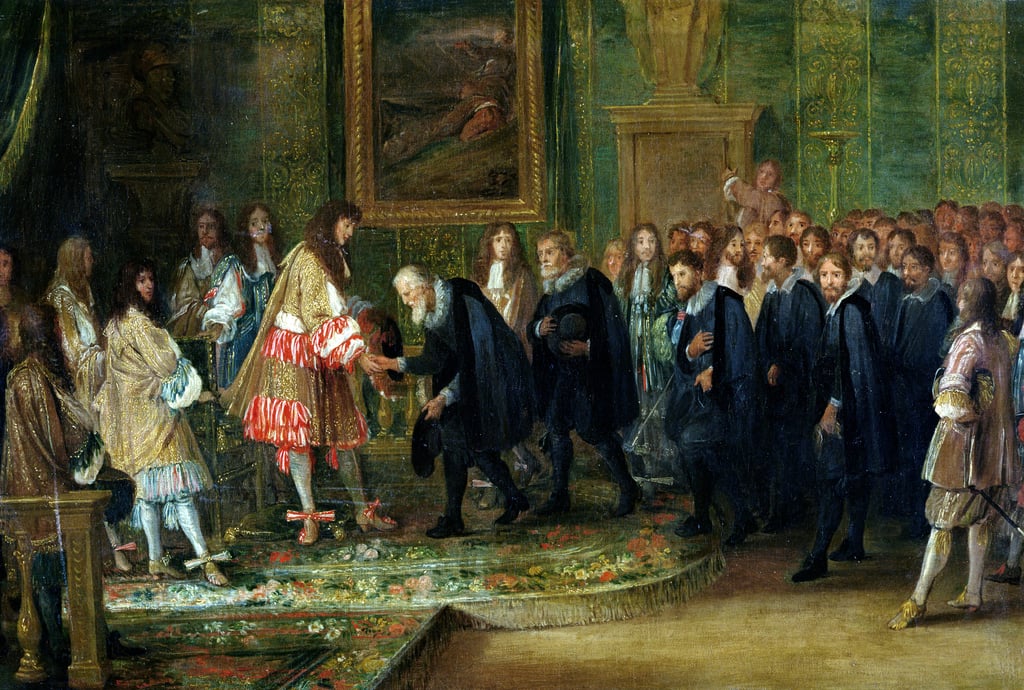

Приведённая ниже работа изображает приём Людовиком послов тринадцати швейцарских кантонов в Лувре 11го ноября 1663 года. Исторический фон там вот какой.

С XI века и аж до Тридцатилетней войны у Швейцарского союза были довольно причудливые отношения с германским государством, откликавшимся на парадоксальное имя «Священная Римская империя». Формально, немецкоязычная Швейцария была частью этой империи, однако по факту, власть императоров на Швейцарию не распространялась практически никогда. И не то, чтобы императоры не пытались это исправить. Габсбурги начали делать воинственные поползновения в сторону Швейцарии ещё до восшествия на имперский престол и не оставляли этих попыток на протяжении двух веков, но бывали неизменно биты «дикими горцами».

Череда габсбургских позоров началась в 1315 году битвой при Моргартене, где швейцарцы применили невиданную инновацию — длиннющие алебарды — и устроили для пафосной бронированной кавалерии натуральную бойню, а окончилась в 1499 году Швабской войной, в процессе которой более многочисленные, лучше вооружённые, но хуже мотивированные и скверно управляемые войска габсбургского Швабского союза методично избивались швейцарцами до тех пор, пока просто не разбежались.

Швабская война наконец-то отбила у империи желание сожрать Швейцарию, но формальная зависимость от империи, как ни смешно, сохранялась по каким-то допотопным вассальным обычаям. И только Вестфальские мирные соглашения 1648 года, завершившие Тридцатилетнюю войну, предоставили Швейцарии формальную независимость от Священной Римской империи.

Независимость эта не была подарком от широты душевной. Швейцарские притязания поддержала Франция, значительно усилившаяся после войны и имевшая на «диких горцев» свои виды. Это ведь сейчас к слову «Швейцария» воображение автоматически лепит слова «банк», «сыр», «шоколад», «часы» и прочие товары народного потребления, а в те времена Швейцария ассоциировалась с лучшими в Европе наёмниками. Последние активно использовались и французскими королями, которые не любили платить. К концу Тридцатилетней войны французы очень сильно задолжали швейцарцам, а долг (который захочу — отдам, а захочу — забуду) всегда был эффективным инструментом дипломатии.

Таким образом, в обмен на политическую поддержку, торговые привилегии и обещание когда-нибудь расплатиться по долгам перед наёмниками, французы вытрясли из швейцарцев отказ от поддержки нейтралитета Франш-Конте, который жадный Людовик собрался прибрать к лапам, плюс обязательство защищать свежеотжатый французами у немцев Эльзас.

Договор был подписан в швейцарском Золотурне в сентябре 1663 года, а в ноябре того же года подтверждён в Париже — что и показано на картине, глядя на которую, современники наверняка ухохатывались. Дело в том, что швейцарцы показаны не просто старомодными — они чудовищно, комично старомодны и подчёркнуто непохожи на французов. Людовик и придворные бриты, длинноволосы (и кажется, большинство со своими патлами — хотя рано начавший лысеть Людовик примерно тогда и ввёл моду на парики), одеты ярко и обвешаны бантами, кружевами и чёрт-те чем. Швейцарцы же стрижены, бородаты и скромно одеты в чёрное, но с белыми гофрированными воротниками — так, по испанской моде, при французском дворе одевались где-то в 70х — 80х годах XVI века, т.е. лет за 80 до описываемых событий. Логично предположить, что верноподданный художник приврал, но вряд ли. Сохранились и другие портреты швейцарской аристократии той эпохи: они и впрямь одевались примерно так.

Есть в этом нечто странное. Для общей сдержанности и черноты существовало хорошее объяснение: протестантская мораль осуждала излишества и прославляла скромность и практичность. Но вот пижонский гофрированный воротник-фреза в эту схему никак не вписывался. Притом швейцарцы были не уникальны: одержимость «фрезой» была свойственна всем протестантам, а датские лютеранские священники носят такой воротник до сих пор.

У меня для этого феномена нет годных объяснений, только предположения. Видимо, такой воротник олицетворял в их понимании добронравную старину, по контрасту с развратной современностью. Это мне очень понятно: сам периодически испытываю острое желание надеть пионерский галстук. Ну и не исключено, что широкая «фреза» просто защищала чёрную одежду от перхоти.

Вот в таком-то скрепном виде суровые швейцарские мужчины приехали договариваться с разлюли-малиновыми французами, которых про себя наверняка ругали пидарасами и гейропейцами. Но что делать: сила была на стороне французов.

Пидарасы, естественно, обманули по всем, практически, статьям. Денег швейцарцы не получили, торговые привилегии были забыты, а швейцарских наёмников задействовали в войне против Голландии, под чем швейцарцы совершенно не подписывались. Но главное, французская армия всё ближе подтягивалась к швейцарским границам. В 1681 году Людовик захватил Страсбург, поддерживаемый Берном и Цюрихом, а в Юненге прямо напротив Базеля построил крепость.

Но совсем «хорошо» стало в 1685 году, когда король отменил Нантский эдикт, дозволявший протестантизм. Фактический запрет протестантизма окончательно испортил франко-швейцарские отношения, и дело чуть было не дошло до войны. Людовик уже начал было собирать войска во Франш-Конте, но на швейцарское счастье, война с Испанией его отвлекла. В норму отношения между странами пришли только в 1770х — но продолжалась эта нормализация недолго… впрочем, это уже совершенно другой сюжет.

Тут, наверное, нужна какая-то мораль. Ограничусь самой очевидной: договариваться с пидарасами — бесперспективное занятие.